Au-delà des promesses, la réalité mixte se mesure à l’épreuve du terrain. Trois cas emblématiques menés par Audace — TSO, Ineris, Orano — montrent comment la MR complète la VR : gestes réels mieux perçus, collaboration plus fluide, apprentissages plus rapides. Retour d’expérience

TSO — Voir ses mains… et le vrai pupitre : un POC qui change l’entraînement

Contexte et objectif

Pour la conception d’un simulateur de conduite de bourreuse, TSO souhaitait vérifier un point précis : la MR peut-elle rendre l’entraînement VR plus naturel en permettant à l’apprenant de voir ses mains réelles et le jumeau du poste de commande physique pendant la simulation ?

Approche

Audace a conçu un POC MR couplé à une application VR : le casque filme le monde réel (pupitre, mains, leviers) et le réaffiche dans la simulation, avec superposition des repères de formation.

Pourquoi c'est clé ?

En VR “fermée”, certains gestes fins sont moins spontanés (repérage des manettes, mémorisation des positions). En MR pass-through, l’apprenant voit son pupitre et exécute ses gestes au bon endroit.

Résultat

Le POC valide l’hypothèse : la MR améliore la précision gestuelle et la transposition du geste vers le réel. TSO a opté pour la MR pour visualiser le pupitre réel et les mains de l’apprenant dans son simulateur (en cours de développement).

Enseignements

- La MR complète la VR : on garde l’immersion, mais on restaure la proprioception (mains, volumes, résistances).

- L’adoption grimpe quand le dispositif respecte les repères physiques du métier.

Ineris — Inspection d’équipements électriques en VR et en MR

Objectif

Former à l’inspection d’équipements électriques en environnement ATEX (atmosphères explosives) sans risquer la sécurité.

Solution Audace

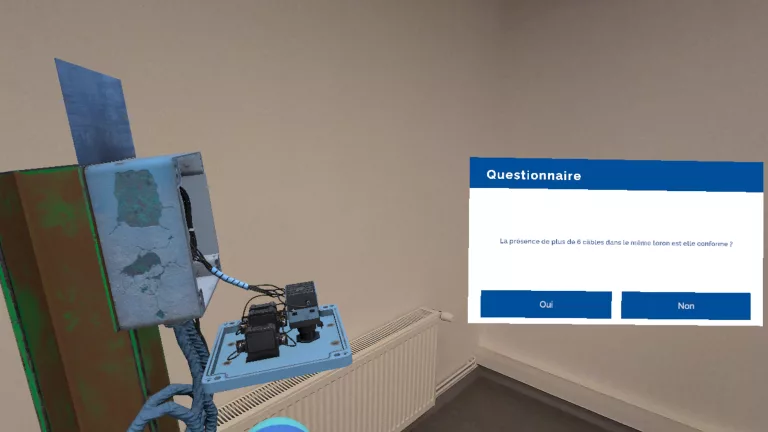

Un simulateur bimodal (VR et MR) sur Meta Quest 3 : une dizaine d’équipements à inspecter, avec défauts à identifier, consignes et validation pas à pas.

- Mode VR : l’équipement est placé dans un environnement virtuel fidèle, pour l’immersion et la compréhension du contexte.

- Mode MR : l’équipement se superpose à l’environnement réel de l’apprenant. Il peut le déplacer/faire tourner librement, rester proche de son formateur, prendre des notes sur papier et limiter le risque de cinétose (nausée liée à la locomotion VR).

Impact observé

- Pédagogie : en VR, on comprend le contexte ; en MR, on ancre le geste dans la pièce réelle et on facilite l’interaction pédagogique (formateur présent, échanges, prises de notes).

- Confort : en MR, moins de fatigue pour les profils sensibles à la locomotion VR ; l’accessoire papier reste possible.

Bonnes pratiques

- Prévoir des scènes courtes et une alternance VR/MR selon l’objectif (comprendre → VR ; pratiquer/lister → MR).

- En MR, privilégier des repères de qualité (étiquettes, zones chaudes) lisibles en pass-through.

Orano — POC MR multiutilisateurs : voir, manipuler, décider ensemble

Objectif

Montrer ce que la MR permet à plusieurs autour d’un modèle 3D détaillé (un EMEM, équipement de maintenance).

Fonctions démontrées (multi-site ou co-localisé).

- Connexion à une même session, avatars, voix en direct.

- Manipulations synchronisées : prise/déplacement de pièces, vue éclatée, mise en surbrillance, dessin 3D dans l’espace.

- Lecture d’un mode opératoire étape par étape.

- Partage de la vue réelle d’un utilisateur pour contextualiser la discussion.

- Sauvegarde/chargement d’une session de travail.

Usages visés

Formation (geste et nomenclature), planification d’opérations (implantation, accès, sécurité), assistance à distance (expertise partagée).

Enseignements

- La MR réduit le “coût de coordination” : tous voient et agissent sur le même modèle, au même moment.

- Les fonctions “vue éclatée + surbrillance” servent d’outil de langage commun (maintenance, production, HSE).

- Le multisite est crédible si le réseau est propre (latence stable) et si les modèles 3D sont optimisés.

Ce que ces trois cas disent de la MR… et d’Audace

1. MR = complément de la VR.

- VR pour l’immersion et les scénarios intégralement simulés.

- MR pour ancrer le geste dans le réel, garder mains/repères/pupitre, collaborer sans s’isoler.

2. Le duo “contenus + matériel” fait la réussite.

- Scénarios brefs, lisibles, réutilisables ; casques autonomes en priorité pour le terrain.

- Tests 30 minutes en conditions réelles (lumière, EPI, bruit) → adoption opérateur.

3. Mesurer vite, décider simple.

- Un irritant métier par pilote (ex. erreurs d’inspection, temps d’arrêt).

- Avant/Après sur 4–6 semaines ; go/no-go clair.