Dans un contexte où les opérations de catégorie 1 constituent un enjeu majeur de sécurité et de fiabilité, NaTran (ex-GRT Gaz) a engagé une dynamique globale d’amélioration des pratiques. Au cœur de cette démarche : la montée en compétence des Chefs de Travaux Catégorie 1, acteurs clés de la sécurité sur le terrain.

C’est dans ce cadre qu’Audace a été sollicitée pour concevoir un module e-learning clair, engageant et entièrement orienté vers l’opérationnel, avec pour ambition d’aider les Chefs de Travaux à mieux appréhender leur rôle, leurs responsabilités et leurs réflexes essentiels.

Comprendre un rôle à haute responsabilité

Les Chefs de Travaux Catégorie 1 interviennent à chaque phase d’une opération sensible : préparation, briefing, supervision et clôture. Leur rôle implique un haut niveau d’expertise, de coordination et de vigilance.

NaTran souhaitait donc un module capable de :

- D’expliquer les différents niveaux de travaux selon le CPP gaz,

- De clarifier les responsabilités du CT avant, pendant et après une intervention,

- De rappeler les exigences de préparation, d’analyse de risques, de communication et de traçabilité,

- De renforcer les bonnes pratiques et la prise de recul en situation réelle.

L’objectif n’était pas seulement d’informer, mais de transformer les réflexes métier, en mobilisant des situations réalistes et des décisions concrètes.

Un module e-learning pour ancrer les bons réflexes

Le module conçu par Audace prend la forme d’un parcours d’une heure environ, structuré en quatre missions successives. Ce découpage répond à un double besoin : simplifier la compréhension d’un rôle complexe, et permettre une progression fluide en limitant la charge cognitive.

Mission 1 : Avant l’intervention – Anticiper pour éviter les erreurs

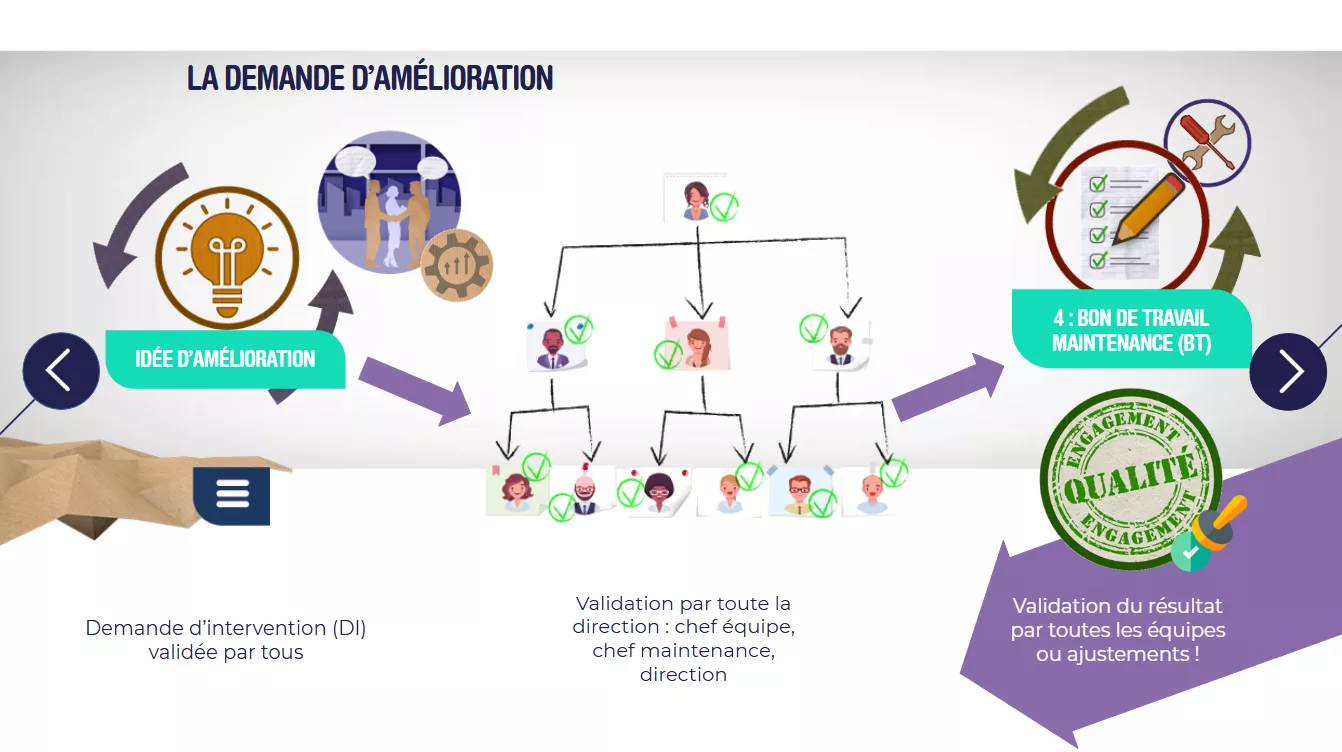

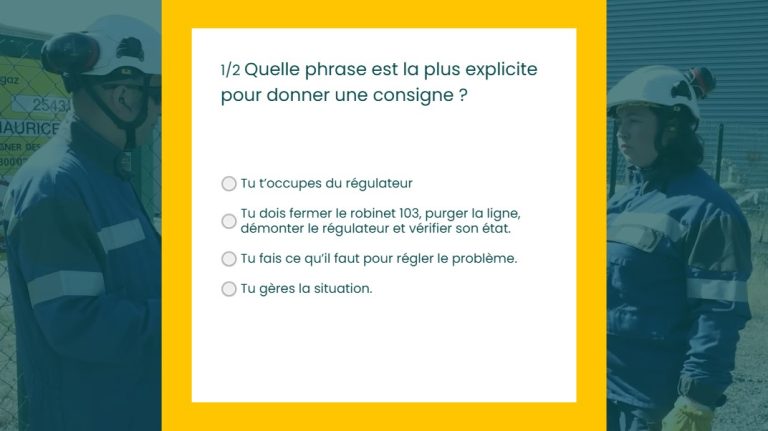

L’apprenant commence par analyser la catégorie d’intervention, identifier les risques, vérifier les ressources et préparer le Bon de Travail. Des exercices interactifs lui permettent de repérer des anomalies, de compléter des checklists ou de choisir les bonnes informations à renseigner.

Mission 2 : Sur site – Installer la sécurité dès l’arrivée

Une fois sur le terrain, le Chef de Travaux doit mener un brief STARTER efficace et vérifier la conformité du site. Ici, l’apprenant construit lui-même un briefing à partir d’éléments à prioriser et mène une « chasse aux risques » dans une scène interactive.

Mission 3 : Pendant les travaux – Garder la vision globale

Cette mission met l’accent sur la vigilance, la gestion des imprévus et la communication fluide. L’apprenant est confronté à des situations inattendues et doit réagir de manière appropriée. Chaque décision déclenche un feedback immédiat, permettant de corriger rapidement les erreurs.

Mission 4 : Après l’intervention – Bien clôturer pour prévenir les futurs incidents

Le parcours se termine par les bonnes pratiques de clôture : tour de poste, déconsignation, débriefing et traçabilité. Des exercices audio et visuels aident à distinguer un bon débrief d’un débrief incomplet ou mal orienté.

Pour conclure, une évaluation scénarisée résume une journée type, ponctuée de décisions rapides : une manière efficace de valider l’ensemble des compétences travaillées.

Une pédagogie fondée sur l’action

Dès les premières étapes de conception, Audace a fondé son approche sur les sciences de l’apprentissage, afin d’assurer une réelle appropriation des réflexes.

- Pédagogie inductive : l’apprenant découvre les bonnes pratiques à partir de situations réelles.

- Transfert en situation de travail : les mises en contexte ressemblent aux cas rencontrés sur le terrain, facilitant la transposition immédiate.

- Structuration en blocs (“chunking”) : quatre séquences cohérentes limitent la surcharge cognitive.

- Feedback immédiat : chaque erreur est analysée, expliquée et corrigée dans la foulée pour renforcer la mémorisation.

- Ludification légère : des interactions simples maintiennent l’engagement sans détourner du contenu métier.

Chaque élément du module est pensé pour être utile, clair et directement mobilisable dans la réalité professionnelle.

Une méthodologie agile pour un déploiement rapide

Pour respecter le délai de six semaines souhaité par NaTran, Audace a conduit le projet selon un processus agile par blocs. Cette collaboration étroite avec les experts internes a permis d’obtenir un module fidèle aux exigences métier, lisible, moderne et directement exploitable.

Un projet qui s’inscrit dans une démarche plus large

Ce module constitue le premier volet d’un parcours plus global, suivi d’une formation dédiée aux Facteurs Organisationnels et Humains (FOH) — un sujet sur lequel Audace possède également une forte expérience, notamment grâce à des projets réalisés pour RTE.

Cette continuité pédagogique vise à renforcer progressivement la culture sécurité et à professionnaliser les pratiques opérationnelles.

Conclusion : une formation engagée au service de la sécurité

Avec ce module, NaTran met à disposition des Chefs de Travaux Catégorie 1 un dispositif de formation moderne, accessible et étroitement connecté aux réalités du terrain. Fondée sur des mises en situation concrètes et une pédagogie active orientée décision, la formation vise à sécuriser les interventions sensibles, à harmoniser les pratiques, à renforcer les réflexes métier et à diffuser durablement une culture de la sécurité.

Ce projet traduit la volonté partagée de NaTran et d’Audace de faire de la maîtrise opérationnelle un levier clé de la performance.

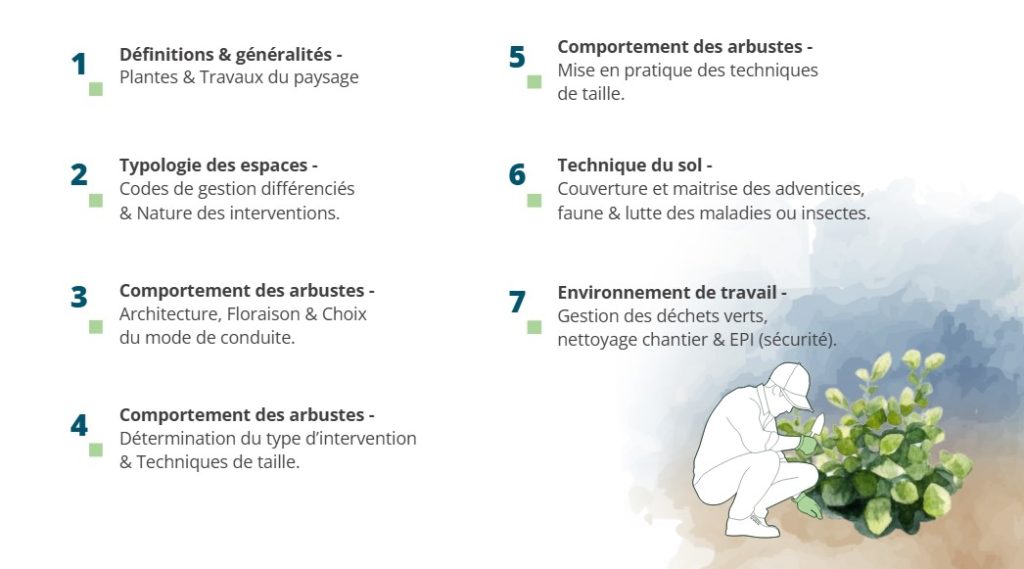

renforcer la maîtrise des règles professionnelles P.E.2 – Travaux d’entretien des arbustes,

renforcer la maîtrise des règles professionnelles P.E.2 – Travaux d’entretien des arbustes,